Sengketa Blok Ambalat merujuk pada perselisihan batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Laut Sulawesi. Blok Ambalat adalah area laut seluas sekitar 15.235 km² yang terletak di lepas pantai timur Kalimantan, berbatasan dengan perairan negara bagian Sabah, Malaysia. Wilayah ini diyakini kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga menjadi titik sengketa strategis bagi kedua negara. Sejak akhir 1960-an hingga kini, status kepemilikan Blok Ambalat masih diperdebatkan, memicu ketegangan diplomatik dan insiden di lapangan.

Artikel ini akan membahas sejarah munculnya sengketa Ambalat, landasan hukum yang digunakan Indonesia, argumen klaim Indonesia, dampak sengketa terhadap perekonomian kedua negara, sikap Indonesia dalam menghadapinya, proses penyelesaian yang ditempuh, hingga perkembangan hasil penyelesaiannya. Pembahasan disusun secara formal namun mudah dipahami, dengan merujuk pada dokumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) dan sumber resmi lainnya untuk memperkuat uraian.

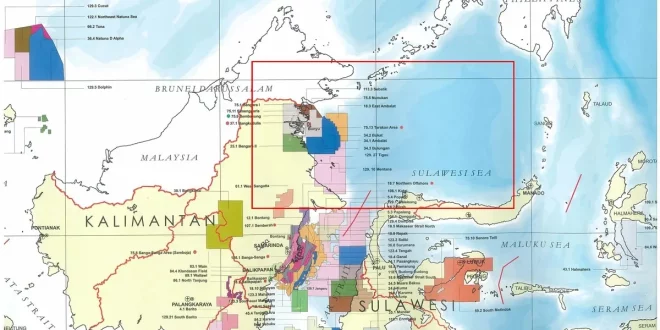

Blok Ambalat menjadi terkenal sebagai sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia karena posisinya yang strategis dan kaya sumber daya. Sebagai blok laut di Laut Sulawesi (Selat Makassar) yang berada dekat perpanjangan perbatasan darat Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Utara (Indonesia), Blok Ambalat memiliki potensi migas besar. Kedua negara mengklaim wilayah ini masuk dalam yurisdiksi mereka.

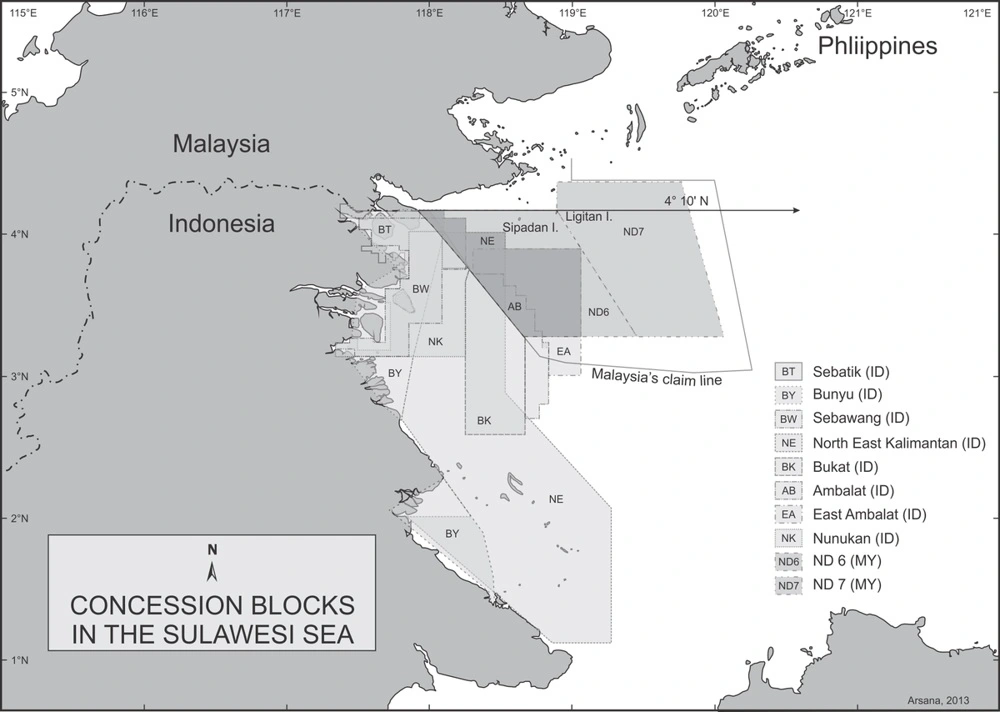

Bagi Indonesia, Ambalat berada di wilayah laut Nusantara yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Sementara Malaysia menganggap Ambalat (yang mereka sebut blok ND6 dan ND7) berada di perairan mereka berdasarkan penarikan garis batas laut tertentu. Sengketa ini mencuat karena adanya tumpang tindih klaim kedaulatan, yang dipicu oleh perbedaan interpretasi hukum dan sejarah perbatasan kedua negara.

Akibat sengketa ini, hubungan Indonesia-Malaysia sempat mengalami pasang surut, meskipun keduanya berkomitmen menyelesaikannya secara damai. Tulisan ini akan mengurai faktor historis, legal, dan ekonomi yang melingkupi sengketa Ambalat serta upaya penyelesaiannya.

Bagaimana Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

Sengketa Ambalat berakar sejak akhir dekade 1960-an, ketika Indonesia dan Malaysia mulai melakukan pemetaan landas kontinen dan ZEE masing-masing. Pada 27 Oktober 1969, kedua negara menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia, yang kemudian diratifikasi di tahun yang sama.

Dalam perjanjian ini, ditetapkan garis batas landas kontinen di Laut Sulawesi; berdasarkan kesepakatan tersebut, wilayah yang kini dikenal sebagai Blok Ambalat berada di pihak Indonesia. Dengan kata lain, secara hukum awal, Ambalat diakui sebagai bagian dari landas kontinen Indonesia sesuai perjanjian 1969 tersebut.

Namun, pada tahun 1979 Malaysia mengambil langkah sepihak dengan menerbitkan peta nasional baru yang memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Tindakan Malaysia ini dinilai melanggar perjanjian 1969 dan langsung ditolak oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi memprotes peta 1979 itu dan menyatakan tidak mengakuinya, karena dianggap sebagai upaya Malaysia untuk mengubah batas maritim secara sepihak.

Peta baru Malaysia tersebut tak hanya dipersoalkan oleh Indonesia, tetapi juga menuai protes dari negara-negara tetangga lain seperti Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa klaim berlebihan Malaysia pada 1979 menimbulkan banyak sengketa dengan berbagai pihak di kawasan.

Memasuki era 2000-an, isu Ambalat kembali memanas pasca putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang menetapkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Meskipun kasus di ICJ tersebut hanya menyangkut dua pulau kecil, implikasinya memengaruhi kepercayaan diri Malaysia dalam mengklaim wilayah maritim di sekitarnya. Malaysia mulai menarik garis dasar (baseline) dari Pulau Sipadan dan Ligitan untuk memperluas klaim ZEE dan landas kontinen, yang beririsan dengan blok Ambalat. Sementara itu Indonesia memandang bahwa keputusan ICJ 2002 hanya menyelesaikan soal kedaulatan pulau, bukan penarikan batas maritim di sekitarnya.

Pada akhir 2004, ketegangan memuncak ketika Indonesia menawarkan konsesi eksplorasi minyak di Ambalat kepada perusahaan AS Unocal (blok East Ambalat). Malaysia menanggapi dengan memberi hak konsesi tandingan kepada Shell pada 16 Februari 2005 untuk blok ND6 dan ND7 (yang tumpang tindih dengan Ambalat dan East Ambalat).

Langkah saling tumpang tindih konsesi ini membuat sengketa Ambalat pecah secara terbuka pada tahun 2005. Terjadi berbagai insiden di lapangan: kapal patroli Angkatan Laut Malaysia berkali-kali memasuki wilayah yang diklaim Indonesia dengan alasan patroli, memancing konfrontasi dengan kapal TNI-AL. Bahkan, sempat terjadi insiden penyerempetan kapal perang pada April 2005 ketika KRI Tedong Naga (Indonesia) bersinggungan dengan KD Rencong (Malaysia) di perairan Ambalat.

Selain itu, nelayan-nelayan Indonesia di sekitar Ambalat dilaporkan sering mengalami penangkapan atau pengusiran oleh aparat Malaysia, misalnya peristiwa penangkapan 17 pekerja Indonesia di Karang Unarang pada Februari 2005. Insiden-insiden tersebut meningkatkan sentimen nasional di kedua negara; di Indonesia muncul gelombang protes anti-Malaysia, sementara Malaysia bersikukuh bahwa aktivitas mereka berada di wilayah kedaulatannya.

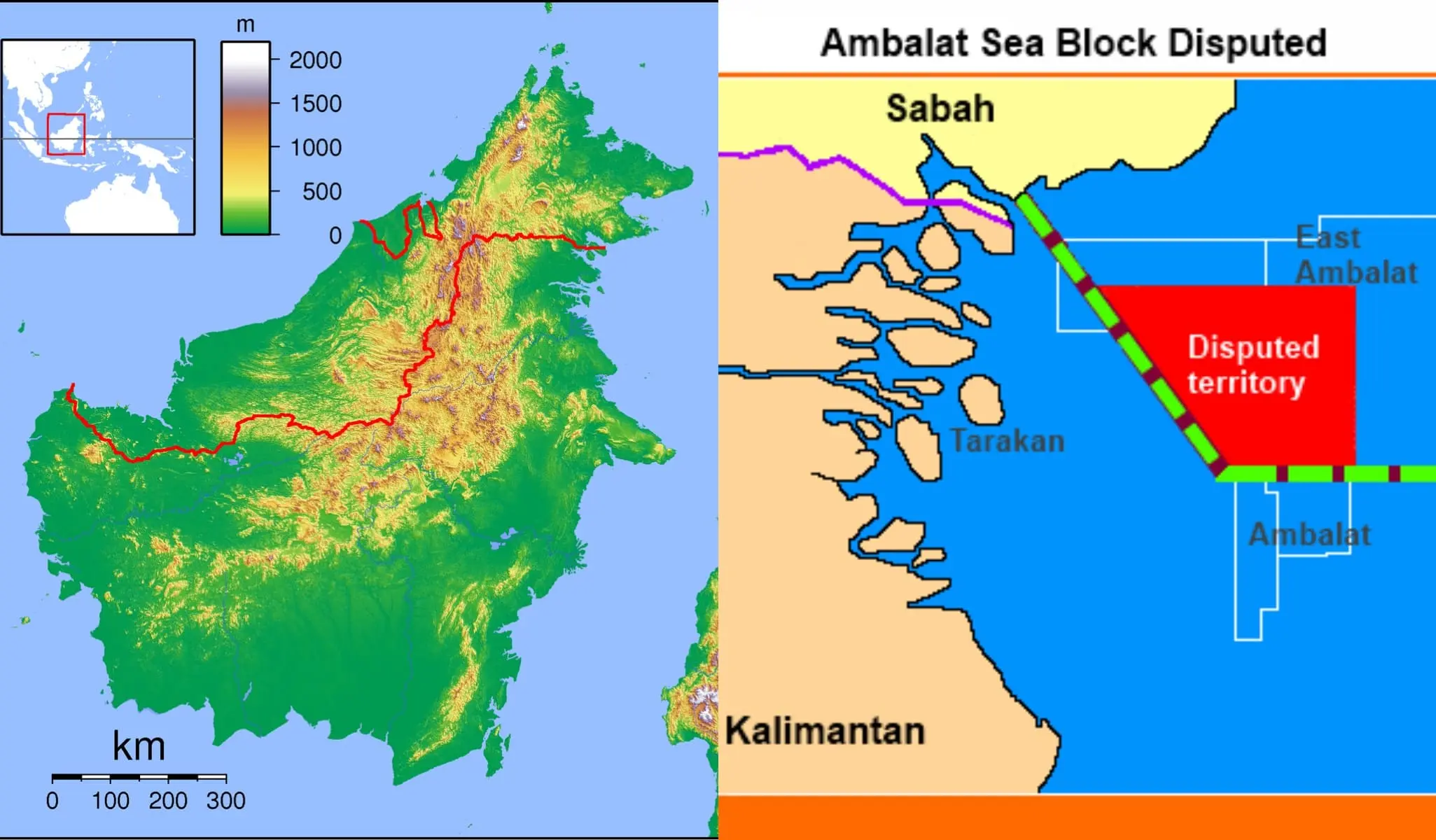

Gambar: Peta ilustrasi blok-blok konsesi minyak di Laut Sulawesi sekitar Ambalat. Terlihat blok Ambalat (AB) dan East Ambalat (EA) di pihak Indonesia tumpang tindih dengan blok ND6 dan ND7 yang diklaim Malaysia. Garis putus-putus menunjukkan garis klaim sepihak Malaysia tahun 1979 pada koordinat 4°10’ U hingga melintasi Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa muncul karena belum adanya garis batas maritim disepakati di area ini, sehingga klaim kedua negara saling bertabrakan.

Setelah ketegangan memanas di 2005, kedua negara berupaya mendinginkan situasi melalui diplomasi. Sepanjang 2006-2008 dilakukan perundingan bilateral intensif. Puncaknya, pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Abdullah Badawi bertemu dan sepakat mengambil langkah politik untuk meredakan konflik Ambalat.

Kedua pemimpin menegaskan komitmen penyelesaian damai dan menghindari konfrontasi militer. Sejak itu, insiden di lapangan berhasil ditekan meski patroli masing-masing pihak tetap berlangsung. Pemerintah Indonesia pada 2009 bahkan menyatakan tidak akan membawa sengketa Ambalat ke Mahkamah Internasional, mengingat posisi hukum Indonesia dianggap sangat kuat.

Dalam dekade berikutnya, sejumlah pertemuan perbatasan terus diadakan secara berkala. Menurut catatan, sejak 2005 hingga pertengahan 2010-an sudah digelar sekitar 30 kali perundingan Indonesia-Malaysia mengenai Ambalat. Meskipun belum mencapai kesepakatan final, komunikasi diplomatik tersebut berhasil mencegah konflik terbuka dan menjaga hubungan bilateral tetap kondusif.

Apa yang Menjadi Dasar Hukum Bagi Indonesia Dalam Sengketa Blok Ambalat?

Indonesia mendasarkan klaimnya atas Blok Ambalat pada kerangka hukum internasional dan nasional yang kuat. Dasar hukum pertama adalah Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen 1969 antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat (treaty) dan telah diratifikasi kedua negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan perjanjian 1969 tersebut wilayah Ambalat termasuk ke sisi Indonesia. Pelanggaran Malaysia atas perjanjian ini (dengan memasukkan Ambalat ke peta 1979) menjadi poin keberatan utama Indonesia. Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian bilateral yang telah disepakati harus dihormati dan menjadi rujukan dalam menentukan batas kontinental di Laut Sulawesi.

Dasar hukum kedua adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia (melalui UU No. 17 Tahun 1985) maupun Malaysia. UNCLOS 1982 memberikan kerangka mengenai ZEE dan landas kontinen bagi negara pantai. Menurut UNCLOS, setiap negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya, berikut hak atas sumber daya di dasar laut (landas kontinen) yang bisa melampaui 200 mil laut dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks Ambalat, blok ini terletak di kawasan landas kontinen yang menjadi kelanjutan alamiah Pulau Kalimantan. Secara geografis, Blok Ambalat berada dalam radius 200 mil laut dari garis pangkal pantai Kalimantan Timur, sehingga masuk dalam klaim ZEE Indonesia. Fakta ini memperkuat dasar hukum bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya di Ambalat sesuai UNCLOS 1982.

UNCLOS juga mengatur prinsip penyelesaian apabila ada tumpang tindih klaim ZEE atau landas kontinen antara dua negara. Pasal 83 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Artinya, tidak ada metode delimitasi tunggal yang diharuskan (misalnya garis tengah/equidistance tidak selalu otomatis diterapkan), melainkan kedua negara harus berunding mencari solusi yang dianggap adil bagi keduanya.

Prinsip equitable solution ini menjadi pedoman hukum bagi Indonesia dalam negosiasi dengan Malaysia, bahwa hasil penetapan batas harus mempertimbangkan proporsi yang seimbang. Indonesia berpendapat garis batas idealnya ditarik berdasarkan garis tengah antara Kalimantan dan Sabah, mengingat garis perbatasan darat di Pulau Sebatik pun berakhir di titik pantai yang bisa diteruskan ke laut.

Selama belum tercapai kesepakatan, UNCLOS mendorong para pihak membuat pengaturan sementara secara saling pengertian yang tidak merugikan posisi hukum masing-masing. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengusulkan moratorium kegiatan eksploitasi sepihak di area sengketa dan mendorong kerja sama sementara, sembari perundingan batas berlanjut.

Selain itu, Indonesia merujuk pada rezim kepulauan yang diakui UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pangkal lurus kepulauan yang diukur dari titik terluar pulau-pulau nusantara. Dalam sengketa Ambalat, Indonesia menekankan bahwa Malaysia bukanlah negara kepulauan, melainkan negara pantai biasa, sehingga Malaysia tidak berhak menarik garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang terpisah jauh dari daratan utama Malaysia.

Dengan kata lain, menurut Indonesia, Sipadan dan Ligitan seharusnya hanya memiliki laut teritorial terbatas, tidak otomatis memberikan Malaysia hak ZEE/landas kontinen melampaui itu. Posisi Indonesia ini sejalan dengan ketentuan UNCLOS Pasal 121(3) yang menyebut bahwa batu karang atau pulau kecil yang tidak dapat mendukung pemukiman manusia atau kehidupan ekonomi sendiri tidak berhak atas ZEE atau landas kontinen.

Meskipun Sipadan dan Ligitan adalah pulau (bukan karang kosong), ukurannya relatif kecil dan tidak berpenduduk tetap, sehingga Indonesia berpandangan efeknya terhadap penentuan batas maritim harus diminimalisir demi keadilan. Dalam praktik hukum laut internasional pun, pulau kecil sering kali tidak diberi efek penuh dalam delimitasi jika berhadapan dengan garis pantai utama yang jauh lebih panjang.

Sebagai penutup landasan hukum, Indonesia juga telah menegaskan klaimnya lewat peraturan perundangan nasional. Misalnya, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, pemerintah menetapkan ZEE 200 mil yang mencakup wilayah Ambalat.

Demikian pula, Perpres No. 38 Tahun 2002 tentang baseline Indonesia di Kalimantan Timur dan utara secara implisit mendukung klaim tersebut. Intinya, kombinasi antara perjanjian bilateral 1969 dan kerangka UNCLOS 1982 menjadi dasar legal Indonesia untuk mempertahankan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya.

Klaim Malaysia yang didasarkan pada peta sepihak 1979 dianggap tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan bertentangan dengan kewajiban mereka sendiri di bawah UNCLOS. Bahkan, sumber Indonesia menyebut bahwa berdasarkan konvensi hukum laut itu, Ambalat seharusnya diakui sebagai wilayah Indonesia.

Bagaimana Argumen yang Dibangun Oleh Indonesia Dalam Melakukan Klaim Terhadap Kepemilikan Blok Ambalat?

Indonesia menyusun argumen komprehensif untuk mendukung klaim kedaulatannya atas Blok Ambalat. Argumen tersebut mencakup aspek historis, yuridis, dan teknis yang saling memperkuat. Berikut adalah poin-poin utama argumen Indonesia:

- Kontinuitas Administrasi dan Pemanfaatan: Indonesia menegaskan bahwa pihaknya telah lama melakukan aktivitas administrasi dan eksplorasi di kawasan Ambalat tanpa tentangan dari Malaysia. Sejak akhir 1960-an hingga awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah memberikan kontrak-kontrak pengelolaan migas di perairan Kalimantan Timur, termasuk area Ambalat, kepada perusahaan internasional (misalnya Total, BP, ENI). Bahkan blok Ambalat sendiri sudah dikontrakkan kepada ENI (Italia) sejak 1999. Selama periode tersebut, tidak ada protes atau klaim dari Malaysia terhadap kegiatan Indonesia di Ambalat. Baru pada akhir 2004 Malaysia melayangkan nota diplomatik protes, tepat setelah Indonesia menandatangani kontrak dengan Unocal untuk blok East Ambalat. Bagi Indonesia, sikap diam Malaysia selama puluhan tahun itu menunjukkan pengakuan implisit bahwa Ambalat berada di yurisdiksi Indonesia. Dalam hukum internasional, prinsip acquiescence (pengakuan diam-diam) dapat diartikan sebagai pernyataan setuju secara tidak langsung atas situasi yang dibiarkan berlangsung. Argumen ini memperkuat klaim Indonesia bahwa secara de facto pun, Ambalat telah dikelola Indonesia jauh sebelum Malaysia mengklaimnya.

- Keabsahan Perjanjian 1969/1970: Indonesia berargumen bahwa Perjanjian Landas Kontinen 27 Oktober 1969 (dan Persetujuan Batas Laut Teritorial 17 Maret 1970) dengan jelas mengatur pembagian dasar laut di Laut Sulawesi, di mana Ambalat termasuk pihak Indonesia. Meskipun Sipadan dan Ligitan tidak secara eksplisit ditentukan statusnya dalam perjanjian 1969 (keduanya saat itu status quo), Indonesia menilai wilayah Ambalat berada di selatan kedua pulau tersebut sehingga tetap tercakup sebagai landas kontinen Indonesia. Ketika Malaysia menerbitkan peta 1979 yang memajukan batas maritim hingga 4°10′ LU melampaui Pulau Sebatik, Indonesia langsung memprotes dengan dasar perjanjian 1969/1970 itu. Dengan kata lain, Indonesia menuduh Malaysia melanggar perjanjian bilateral yang masih berlaku. Klaim sepihak Malaysia dianggap tidak sah karena bertentangan dengan perbatasan yang pernah disepakati sendiri. Argumen legal ini kuat, sebab menurut Pasal 84 ayat 4 UNCLOS 1982, jika terdapat perjanjian yang berlaku antara para pihak tentang batas landas kontinen, maka penetapan batas harus mengikuti perjanjian tersebut. Indonesia menegaskan Malaysia tidak bisa mengabaikan perjanjian 1969 secara sepihak.

- Prinsip Landas Kontinen Alamiah: Secara geologi, blok Ambalat adalah lanjutan dari landas kontinen Kalimantan. Argumen ini didukung data bahwa struktur batuan dasar Ambalat tersambung dengan lempeng benua Kalimantan, bukan bagian dari paparan Sabah. Dengan demikian, Indonesia berhak atas perpanjangan alamiah landas kontinennya sesuai prinsip alamiah (natural prolongation) yang diakui dalam hukum laut. Walau UNCLOS 1982 kini lebih menekankan jarak (200 mil) daripada geologi, konsep lanjutan alamiah masih relevan terutama untuk klaim >200 mil. Dalam kasus Ambalat (<200 mil), argumen geologi ini melengkapi alasan jarak bahwa Ambalat melekat ke Kalimantan. Indonesia juga menggunakan data teknis survei hidrografi dan koordinat untuk menunjukkan garis tengah antara Kalimantan dan Sabah berada di utara Ambalat, sehingga seluruh Ambalat wajar masuk ke Indonesia.

- Pulau Kecil Tidak Berpengaruh Besar: Sebagaimana disinggung, Indonesia menolak argumentasi Malaysia yang mendasarkan klaim dari Sipadan-Ligitan. Malaysia berpendapat setiap pulau berhak atas ZEE dan landas kontinen sendiri, sehingga setelah Sipadan-Ligitan menjadi miliknya, Malaysia merasa berhak menarik batas maritim lebih jauh ke selatan. Indonesia membantah logika ini dengan menyatakan bahwa dalam penetapan batas landas kontinen terdapat ketentuan khusus: pulau-pulau yang relatif kecil tidak dapat dijadikan titik dasar penentuan batas landas kontinen yang merugikan negara lain. Pulau Sipadan dan Ligitan sangat kecil dan terpencil dibanding bentang pantai Kalimantan, sehingga menurut Indonesia, kedua pulau itu sepatutnya hanya diberikan pengaruh terbatas dalam garis batas. Dalam banyak kasus delimitasi internasional (misalnya kasus Pedra Branca atau kasus Saint Martin), pulau kecil biasanya tidak diberi bobot penuh demi tercapainya solusi yang adil. Indonesia mengusulkan agar Sipadan-Ligitan di-enklave saja dengan batas 12 mil (laut teritorial) dan tidak memengaruhi garis ZEE/landas kontinen utama. Argumen ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Malaysia sendiri pada 1969 sempat menyetujui status quo Sipadan-Ligitan, artinya menyadari isu pulau kecil terpisah ini kompleks. Maka Indonesia menilai Malaysia inkonsisten ketika setelah 2002 justru memakai pulau kecil itu untuk mengekstensifikasi klaim.

- Status Malaysia sebagai Negara Pantai Biasa: Indonesia menyoroti perbedaan status geografis: Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelagic State) menurut UNCLOS, sementara Malaysia bukan. Konsekuensinya, hanya Indonesia yang berhak menarik garis pangkal lurus menghubungkan pulau-pulaunya sebagai acuan mengukur ZEE. Malaysia tidak bisa menerapkan konsep serupa dengan menjadikan Sipadan-Ligitan (yang jauh terpisah dari daratan Sabah) sebagai titik pangkal. Garis pangkal lurus Malaysia tetap harus ditarik dari daratan utamanya, bukan dari dua pulau kecil di laut lepas. Oleh sebab itu, upaya Malaysia menjadikan Sipadan-Ligitan sebagai basepoint diklaim tidak sah menurut UNCLOS. Indonesia menuduh Malaysia menerapkan prinsip archipelagic baseline secara keliru dan melanggar Konvensi Hukum Laut yang sama-sama mereka ratifikasi. Argumen ini menekankan bahwa Malaysia mencoba mengambil keuntungan dari status pulau kecil seolah-olah milik negara kepulauan, padahal secara hukum ia tidak memiliki hak tersebut.

- Kepentingan Nasional dan Keutuhan NKRI: Secara politis, Indonesia juga selalu menekankan bahwa mempertahankan Ambalat adalah bagian dari menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pemerintah Indonesia sering menyebut kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Argumen ini bukan aspek hukum per se, namun mempengaruhi posisi tawar Indonesia. Dengan menyatakan tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayah, Indonesia berupaya mengirim sinyal kuat ke Malaysia bahwa klaim Ambalat bukan hal yang bisa dinegosiasikan keluar dari kedaulatan Indonesia. Sikap tegas ini juga ditujukan kepada publik domestik, mengingat sensitifnya isu ini di mata rakyat. Tekanan opini publik di Indonesia sangat mendukung argumen bahwa Ambalat milik Indonesia, sehingga pemerintah merasa wajib memperjuangkan klaim tersebut secara maksimal.

Melalui berbagai argumen di atas, Indonesia membangun posisi bahwa secara de jure dan de facto, hak Indonesia atas Ambalat lebih kuat daripada Malaysia. Klaim Malaysia dinilai hanya bersandar pada “peta sepihak 1979” dan keberadaan dua pulau kecil, yang keduanya tidak cukup untuk mengungguli perjanjian resmi maupun prinsip hukum laut yang ada. Sebaliknya, Indonesia merasa memiliki historical title maupun legal title yang sah. Meski demikian, Indonesia tetap membuka dialog negosiasi dengan argumen-argumen tersebut sebagai fondasi, dengan harapan Malaysia dapat menerima solusi berbasis hukum dan keadilan.

Apa Dampak Dari Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat Terhadap Perekonomian Indonesia dan Malaysia?

Sengketa Ambalat tidak hanya berimplikasi pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi bagi Indonesia dan Malaysia, baik langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa dampak ekonomi yang dapat dicermati:

Dampak terhadap Indonesia: Bagi Indonesia, sengketa ini menyebabkan tertundanya pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai tinggi di Blok Ambalat. Potensi minyak dan gas di Ambalat yang sangat besar belum bisa dieksploitasi optimal karena status wilayahnya dipersengketakan. Padahal, cadangan hidrokarbon Ambalat diperkirakan antara 100 juta hingga 1 miliar barel minyak, dengan nilai ekonomi mencapai sekitar US$ 65 miliar.

Jika sengketa tidak ada, Indonesia berpeluang meningkatkan produksi minyak nasional dari blok ini. Sebuah penemuan cadangan oleh ENI di Ambalat bahkan diproyeksikan mampu menghasilkan 30.000–40.000 barel minyak per hari, yang berarti tambahan signifikan bagi produksi migas Indonesia. Saat ini Indonesia menghadapi tren penurunan produksi minyak dan telah menjadi net importir minyak.

Kehilangan kesempatan eksploitasi Ambalat berarti kehilangan potensi pemasukan negara, investasi, dan pasokan energi domestik yang dapat mengurangi ketergantungan impor. Dengan harga minyak dunia yang fluktuatif, sumber baru seperti Ambalat bisa menjadi penopang ketahanan energi dan fiskal Indonesia.

Selain itu, sengketa ini memaksa pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk patroli keamanan di perbatasan Ambalat. Anggaran pertahanan dialokasikan untuk operasi kapal dan pesawat di kawasan tersebut demi mengamankan klaim, yang tentu merupakan biaya ekonomi (opportunity cost) tersendiri.

Di level lokal, sengketa Ambalat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat pesisir Kalimantan Utara. Banyak nelayan tradisional Indonesia yang biasanya mencari ikan di perairan Ambalat kini merasa terancam karena patroli Malaysia. Insiden penangkapan, penembakan peringatan, hingga pengusiran nelayan Indonesia oleh kapal Malaysia kerap dilaporkan.

Akibatnya, nelayan setempat kehilangan area tangkapan ikan yang kaya, mengalami kerugian ekonomi, dan hidup dalam ketakutan. Pendapatan komunitas nelayan menurun karena mereka terpaksa menghindari laut Ambalat atau mengurangi waktu melaut demi keamanan.

Selain itu, ketidakpastian keamanan juga menghambat masuknya investasi perikanan atau pariwisata di wilayah perbatasan. Misalnya, rencana pengembangan wisata bahari di perairan Ambalat (penyelaman, dll) sulit terwujud jika statusnya konflik. Dengan demikian, sengketa ini turut menghambat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan yang sejatinya bisa didorong oleh pemanfaatan sumber laut.

Tak kalah penting, hilangnya potensi minyak dan gas Ambalat berarti tertundanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya bisa menikmati manfaat eksploitasi migas. Andai Blok Ambalat dapat dikelola dengan baik, pendapatan pemerintah dari minyak bisa dialirkan ke pembangunan daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan sebagainya.

Potensi penyerapan tenaga kerja dalam industri hulu migas Ambalat juga lenyap sementara, padahal bisa mengurangi pengangguran di daerah. Secara makro, tambahan devisa dari ekspor minyak/gas Ambalat akan memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, sengketa yang berlarut-larut berarti opportunity loss yang nyata bagi perekonomian Indonesia.

Dampak terhadap Malaysia: Bagi Malaysia, meski mungkin tidak sedramatis Indonesia, sengketa Ambalat juga membawa dampak ekonomi. Malaysia sebagai negara produsen minyak berskala menengah selalu mencari penambahan cadangan untuk menjaga kapasitas produksi.

Blok Ambalat yang kaya minyak jelas menarik bagi Malaysia untuk meningkatkan cadangan nasionalnya. Petronas (perusahaan minyak negara Malaysia) sebenarnya telah diberikan hak oleh pemerintahnya untuk mengelola blok ND6/ND7, dan sempat menggandeng Shell tahun 2005. Namun karena sengketa, upaya eksplorasi tersebut tertahan.

Akibatnya, Malaysia kehilangan potensi pendapatan migas tambahan yang dapat diperoleh jika Ambalat berada di bawah yurisdiksinya. Bagi negara bagian Sabah sendiri, Ambalat dekat dengan perairan mereka sehingga diharapkan jika dikelola akan memberi spillover ekonomi (lapangan kerja, pendapatan daerah). Sengketa membuat harapan tersebut belum terealisasi.

Dari sisi keamanan, Malaysia pun mengeluarkan biaya untuk patroli maritim terus-menerus di sekitar Ambalat demi mempertahankan klaimnya. Setiap insiden militer atau diplomatik juga memerlukan sumber daya penanganan. Secara umum, hubungan bilateral yang tegang akibat Ambalat sempat berdampak pada sektor perdagangan dan investasi bilateral, walau skalanya terbatas. Misalnya, di masa memanas 2005, sentimen publik Indonesia memboikot produk Malaysia dan sebaliknya, yang dapat mengganggu arus perdagangan (meski tidak sampai tahap serius). Iklim investasi kawasan perbatasan juga terpengaruh; investor cenderung wait-and-see di wilayah yang berpotensi konflik.

Kedua negara juga merasakan dampak strategis jangka panjang: kebutuhan akan energi di masa depan. Baik Indonesia maupun Malaysia memproyeksikan peningkatan konsumsi domestik seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Dalam konteks ini, keberhasilan menguasai Ambalat dipandang memberikan keuntungan strategis berupa jaminan pasokan energi jangka panjang.

Dengan kata lain, sengketa Ambalat bukan sekadar kehilangan minyak hari ini, tapi juga mempertaruhkan ketahanan energi kedua negara di masa mendatang. Hal ini menjelaskan mengapa kedua pihak ngotot, karena siapa pun yang memenangkan sengketa akan memperoleh sumber daya untuk puluhan tahun ke depan. Menurut laporan, Ambalat diperkirakan bisa dieksploitasi selama 30 tahun jika ditemukan cadangan maksimal.

Untuk merangkum beberapa aspek ekonomi kunci terkait Ambalat, berikut disajikan data estimasi sumber daya dan nilainya:

Parameter Ekonomi |

Estimasi Blok Ambalat |

|---|---|

Luas wilayah Blok Ambalat |

±15.235 km2:contentReference[oaicite:51]{index=51} |

Cadangan minyak bumi |

100 juta – 1 miliar barel:contentReference[oaicite:52]{index=52} |

Nilai ekonomi potensi migas |

~ US$ 65 miliar:contentReference[oaicite:53]{index=53} |

Perkiraan produksi harian |

30.000 – 40.000 barrel oil per day (bopd):contentReference[oaicite:54]{index=54} |

Tabel: Perkiraan luas wilayah dan potensi sumber daya Blok Ambalat. Data di atas menunjukkan bahwa Ambalat memiliki cadangan minyak yang sangat signifikan. Dengan asumsi harga minyak mentah misalnya US$ 65 per barel, potensi 1 miliar barel berarti US$ 65 miliar, sejalan dengan estimasi nilai ekonomi yang disebutkan. Bagi Indonesia (dengan produksi minyak saat ini sekitar 600 ribu barel/hari) tambahan 30-40 ribu bopd akan meningkatkan output nasional sekitar 5-7%. Bagi Malaysia (produksi sekitar 500 ribu bopd), Ambalat bisa menambah ~8% produksi. Artinya, siapa pun yang menguasai Ambalat akan mendapatkan dorongan berarti bagi sektor energi dan penerimaan negara.

Dari paparan di atas, jelas bahwa sengketa Ambalat membawa dampak ekonomi berupa tertundanya manfaat sumber daya dan munculnya biaya sengketa bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, dampak ini sangat dirasakan baik secara nasional (terhambatnya eksploitasi migas strategis) maupun lokal (kerugian nelayan dan daerah perbatasan). Bagi Malaysia, sengketa ini berarti hilangnya kesempatan menambah cadangan migas dan potensi ekonomi di Sabah. Kedua negara memiliki insentif ekonomi besar untuk menyelesaikan sengketa ini agar sumber daya Ambalat bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat masing-masing.

Bagaimana Sikap Indonesia Dalam Menghadapi Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia?

Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas namun tetap mengedepankan penyelesaian damai dalam menghadapi sengketa Ambalat. Sikap ini tercermin dalam beberapa hal berikut:

Menegaskan Kedaulatan sebagai Harga Mati: Sejak awal mencuatnya sengketa, Indonesia konsisten menyatakan bahwa Ambalat berada dalam wilayah kedaulatan NKRI dan hal itu tidak bisa ditawar. Berbagai pejabat tinggi, mulai Presiden hingga Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, berulang kali menegaskan komitmen untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah Indonesia.

Frasa “kedaulatan adalah harga mati” sering dikutip di media. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban penuh di mata publik untuk tidak mengalah soal Ambalat. Sentimen domestik di Indonesia sangat mendukung ketegasan ini, mengingat pengalaman “kehilangan” Sipadan-Ligitan di ICJ (2002) masih membekas di benak masyarakat. Pemerintah Indonesia tampak belajar dari kasus itu untuk lebih keras mempertahankan klaim dalam forum bilateral ketimbang menyerahkannya ke arbitrase internasional.

Diplomasi Aktif dan Penolakan Internasionalisasi Sengketa: Indonesia cenderung memilih jalur perundingan bilateral langsung dengan Malaysia dan menghindari membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau Tribunal Hukum Laut. Alasan utamanya, Indonesia yakin posisi hukum dan fakta sejarahnya kuat sehingga tidak perlu peradilan pihak ketiga.

Selain itu, pengalaman di forum internasional sebelumnya (Sipadan-Ligitan) dianggap kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Indonesia lebih suka menyelesaikan lewat diplomasi tertutup dalam kerangka General Border Committee (GBC) ataupun pertemuan ad hoc tingkat menteri. Setiap tahun, kedua negara mengadakan pertemuan GBC Malindo untuk membahas berbagai isu perbatasan, dan Indonesia selalu memasukkan Ambalat sebagai agenda penting.

Contohnya, pada GBC ke-43 tahun 2023 di Jakarta, Menhan RI Prabowo Subianto dan Menhan Malaysia Mohamad Hasan menegaskan komitmen menyelesaikan sengketa perbatasan termasuk Ambalat secara kekeluargaan dan bersahabat. Pendekatan personal antara pemimpin juga ditempuh; Presiden Jokowi beberapa kali berdialog langsung dengan PM Malaysia (Najib Razak sebelumnya, kini Anwar Ibrahim) untuk mencari titik temu. Intinya, sikap Indonesia adalah mengutamakan dialog bilateral intensif dan menolak opsi internasionalisasi, kecuali buntu sama sekali.

Peningkatan Kehadiran Militer di Perbatasan: Walau mengedepankan diplomasi, Indonesia juga menunjukkan military presence yang jelas di sekitar Ambalat sebagai bentuk sikap siaga. TNI Angkatan Laut memperkuat patroli di perairan Ambalat/Taratak sejak 2005.

Beberapa kapal perang (KRI) ditempatkan rotasi di Pangkalan AL Tarakan untuk merespon cepat jika ada pelanggaran. TNI AL bahkan mendirikan Mercusuar di Karang Unarang (taka di Ambalat) untuk menandai kehadiran fisik Indonesia dan membantu navigasi kapal Indonesia. Angkatan Udara Indonesia juga melakukan pengawasan udara berkala di atas Laut Sulawesi.

Sikap ini menunjukkan Indonesia siap mempertahankan klaimnya secara fisik di lapangan, meski instruksi resmi menyatakan agar tidak ada tembakan terlebih dahulu (no first shot) guna menghindari eskalasi. Kehadiran militer Indonesia di Ambalat berfungsi sebagai deterrence (penangkal) terhadap langkah provokatif, sekaligus untuk menenangkan publik domestik bahwa TNI siap menjaga kedaulatan.

Protes dan Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran: Setiap kali terdeteksi kapal Malaysia memasuki wilayah yang diklaim Indonesia di Ambalat, pemerintah Indonesia bersikap proaktif dengan melayangkan nota protes diplomatik. Sikap ini konsisten dijaga dari masa Presiden SBY hingga Presiden Jokowi. Selain protes resmi, Indonesia juga mengumpulkan data dan bukti setiap pelanggaran untuk memperkuat posisi hukumnya.

Sebagai contoh, Kemenlu RI pernah menyatakan akan mengajukan protes lengkap dengan data terkait pelanggaran Ambalat ke pemerintah Malaysia. Tidak jarang pula, Indonesia mempublikasikan insiden tertentu di media untuk mendapatkan dukungan internasional dan menekan Malaysia secara moral. Sikap tegas ini bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran di Ambalat, seraya tetap menahan diri agar insiden tidak meluas.

Pendekatan Persuasif ke Masyarakat dan Dunia Internasional: Indonesia juga berusaha memenangkan battle of narratives mengenai Ambalat. Pemerintah kerap menyampaikan penjelasan sejarah dan legal Ambalat kepada publik dalam negeri untuk menggalang solidaritas. Edukasi publik ini penting agar tidak terjadi misinformasi atau kepanikan.

Di forum regional dan internasional, Indonesia berhati-hati mengangkat isu Ambalat untuk mencari simpati tanpa mengganggu jalur bilateral. Misalnya dalam pertemuan ASEAN, Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian damai sengketa perbatasan sesuai hukum internasional (meski tidak menyebut Ambalat secara spesifik demi menjaga hubungan baik Malaysia).

Sikap persuasif juga ditujukan ke masyarakat perbatasan: pemerintah mengajak nelayan dan warga lokal berperan aktif menjaga kedaulatan (dengan tidak takut melaut di wilayah sendiri, mengibarkan bendera, dsb. Langkah ini menjaga semangat nasional dan menjadi soft power di lapangan.

Secara keseluruhan, sikap Indonesia dalam sengketa Ambalat adalah tegas dalam prinsip namun tenang dalam pendekatan. Indonesia tidak mengalah soal haknya, tetapi juga berusaha mencegah konflik terbuka. Pendekatan ganda (diplomasi aktif disertai pertahanan wilayah) diharapkan dapat memaksa Malaysia bernegosiasi serius tanpa perlu konfrontasi.

Hingga kini, sikap tersebut berhasil menahan status quo: tidak ada eksploitasi oleh Malaysia di Ambalat, dan pembicaraan damai terus berjalan. Indonesia tampak bersabar dalam proses negosiasi jangka panjang, sembari memastikan bahwa di lapangan posisinya tetap terjaga.

Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

Proses penyelesaian sengketa Ambalat telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai upaya diplomatik. Berikut tahapan dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh:

Perundingan Bilateral Berkelanjutan: Sejak 2005, Indonesia dan Malaysia secara rutin mengadakan perundingan tentang batas maritim di Laut Sulawesi. Pertemuan dilakukan dalam berbagai tingkat, mulai dari Joint Technical Committee para ahli, pertemuan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, hingga pertemuan tingkat Menteri dan Kepala Pemerintahan.

Menurut catatan, lebih dari 30 putaran negosiasi teknis telah diadakan sejak 2005 hingga sekitar 2016, dan terus berlanjut hingga dekade 2020-an. Dalam perundingan ini, masing-masing pihak mengemukakan data teknis (koordinat, peta, dll) dan dasar hukum versi mereka. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan garis batas yang disetujui bersama.

Proses ini berlangsung tertutup dan memakan waktu lama mengingat kompleksitas isu (menyangkut sumber daya bernilai tinggi). Meskipun belum tercapai titik temu final, kedua pihak melaporkan adanya kemajuan secara bertahap. Sebagai contoh, segmen-segmen perbatasan laut di sekitar perairan lain sudah disepakati sebagian, menyisakan Ambalat sebagai unresolved segment. Kesiapan melakukan puluhan kali negosiasi menunjukkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan damai sesuai Pasal 83 ayat 1 UNCLOS.

Kesepahaman untuk Provisional Arrangement: Selama proses negosiasi berjalan, Indonesia dan Malaysia tampaknya sepakat secara implisit untuk menahan diri dari tindakan provokatif di area sengketa. Hal ini sejalan dengan Pasal 83 ayat 3 UNCLOS, yang menganjurkan pengaturan sementara yang praktis sambil menunggu penyelesaian akhir.

Dalam konteks Ambalat, provisional arrangement ini diwujudkan dengan cara: tidak ada eksploitasi migas sepihak di wilayah tumpang tindih, patroli keamanan dilakukan seperlunya dan dihindari konfrontasi bersenjata, serta mulai dijajaki kemungkinan kerja sama. Kedua negara juga sepakat meningkatkan komunikasi di lapangan antara aparat (misal melalui hotline angkatan laut) untuk mencegah mispersepsi.

Dengan langkah-langkah ini, situasi di Ambalat relatif tenang pasca 2005 meskipun statusnya belum jelas. Langkah pengaturan sementara yang menonjol baru-baru ini adalah rencana kerjasama eksplorasi bersama. Pada pertengahan 2023, tersiar kabar bahwa Indonesia dan Malaysia setuju melakukan desk study bersama mengenai potensi minyak di Ambalat.

Kementerian ESDM RI menyatakan Pertamina (Indonesia) dan Petronas (Malaysia) akan berkolaborasi melakukan studi awal analisis data geologi di Ambalat, tanpa kegiatan lapangan yang dapat memicu friksi. Langkah ini menandai suatu breakthrough dalam proses penyelesaian, yakni kedua pihak bersedia bekerja sama alih-alih berkompetisi, sembari mencari solusi permanen. Kerja sama semacam ini pernah diusulkan sejak lama (misal ide joint development zone), dan kini mulai direalisasikan dalam bentuk studi bersama.

Keterlibatan Pemimpin Puncak: Dalam perjalanannya, keterlibatan langsung kepala pemerintahan terbukti krusial. Pada 2009, inisiatif SBY-Badawi berhasil meredakan ketegangan. Momentum serupa terjadi tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin pada 8 Juni 2023 bertemu di Putrajaya dan mengumumkan tercapainya sejumlah kesepakatan perbatasan yang sudah tertunda 18 tahun. Mereka berhasil menyelesaikan penetapan batas laut di Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi (bagian utara) yang telah lama dinegosiasikan, serta sepakat mempercepat penyelesaian batas darat di Sebatik dan Sinapad.

Namun, perlu dicatat bahwa kesepakatan 2023 tersebut tidak mencakup Ambalat. Kedua pemimpin menegaskan Ambalat akan dibahas terpisah mengingat kompleksitasnya. Meski Ambalat belum beres, keterlibatan Jokowi-Anwar menunjukkan komitmen politik tertinggi untuk menuntaskan seluruh sengketa perbatasan secara bertahap. Mereka bahkan menyebut bahwa “hampir semua masalah perbatasan sudah hampir selesai” dan yang tersisa akan diselesaikan dengan semangat persaudaraan. Dukungan dan mandat dari level puncak ini memberikan dorongan bagi tim negosiasi agar lebih fleksibel mencari solusi inovatif.

Pilihan Penyelesaian Hukum Internasional: Walaupun preferensi utama adalah negosiasi langsung, opsi penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional tetap ada di meja bila negosiasi buntu. Opsi ini misalnya: Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Arbitrase/Pengadilan Hukum Laut (ITLOS). Hingga kini, belum ada indikasi kuat kedua negara akan menempuh jalur ini, terutama karena Indonesia masih enggan.

Namun, Malaysia di beberapa kesempatan pernah mengisyaratkan bahwa jika tak ada jalan keluar, mereka terbuka membawa ke arbitrase. Menurut UNCLOS, apabila dalam jangka waktu yang pantas perundingan tidak berhasil, para pihak dapat menggunakan prosedur Bab XV (penyelesaian sengketa). Prosedur tersebut mencakup konsiliasi, arbitrase, hingga keputusan pengadilan. Belajar dari pengalaman Sipadan-Ligitan, kedua negara agak berhati-hati mempertimbangkan opsi hukum karena sifat putusannya mengikat dan bisa zero-sum. Sejauh ini, kesepakatan keduanya adalah memaksimalkan negosiasi damai terlebih dahulu.

Peran Pihak Ketiga dan ASEAN: Secara formal, sengketa Ambalat tidak pernah dimediasi pihak ketiga. Namun, semangat ASEAN (kekeluargaan) turut memengaruhi proses penyelesaian. Baik Indonesia maupun Malaysia berusaha menjaga agar perselisihan ini tidak mengganggu kerjasama ASEAN. Dalam beberapa KTT ASEAN, para pemimpin mendorong penyelesaian damai sengketa-sengketa maritim di kawasan sesuai Treaty of Amity and Cooperation.

Meski bukan mediasi langsung, dukungan normatif ASEAN ini membantu menciptakan suasana kondusif untuk negosiasi bilateral. Ada pula gagasan melibatkan penengah netral (misal dari negara sahabat) jika diperlukan, namun hingga kini belum dijalankan karena dianggap belum mendesak.

Pendekatan “Shelving the Dispute”: Satu strategi yang sempat mengemuka adalah menunda penyelesaian kedaulatan sambil menggarap kerja sama ekonomi. Konsep ini mirip dengan yang pernah diusulkan di Laut Tiongkok Selatan. Beberapa pakar menyarankan Indonesia-Malaysia melakukan joint development di Ambalat tanpa prejudis terhadap klaim kedaulatan masing-masing.

Dengan demikian, minyak dan gas bisa dieksploitasi bersama (dengan pembagian hasil tertentu) sementara isu garis batas diserahkan ke generasi mendatang ketika suasana lebih memungkinkan. Pendekatan “set aside dispute, pursue joint prosperity” ini sempat menjadi diskursus pasca 2005. Indikasi ke arah sana mulai tampak dengan kolaborasi Pertamina-Petronas melakukan desk study bersama di 2023.

Jika studi menunjukkan hasil positif, bukan mustahil kedua negara menyepakati zona pengelolaan bersama di Ambalat sembari terus bernegosiasi soal batas. Hal ini sejalan dengan semangat UNCLOS Pasal 83(3) tadi, bahwa pengaturan sementara dapat dibuat tanpa mengorbankan klaim masing-masing.

Transparansi dan Keterlibatan Publik: Meskipun negosiasi bersifat tertutup, pemerintah Indonesia dan Malaysia belakangan lebih transparan menginformasikan perkembangan kepada publik. Contohnya pengumuman hasil pertemuan Jokowi-Anwar 2023 disampaikan terbuka, sekaligus klarifikasi bahwa Ambalat belum termasuk. Transparansi ini penting untuk mencegah rumor (sempat ada isu keliru bahwa Malaysia “menyerahkan” Ambalat, yang langsung dibantah pemerintahnya. Dengan publik terinformasi, dukungan terhadap proses negosiasi bisa dijaga dan tekanan politis bisa dikendalikan.

Melalui rangkaian proses di atas, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa Ambalat menempuh jalur panjang nan berliku, namun selalu dalam koridor damai. Kedua negara tampaknya sepakat menjadikan Ambalat sebagai isu bilateral yang diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa campur tangan eksternal. Proses ini membutuhkan kesabaran dan kreativitas diplomasi mengingat lamanya waktu yang sudah dihabiskan (lebih dari 18 tahun sejak mencuat 2005). Kendati lambat, pendekatan dialogis ini telah mencegah eskalasi konflik dan bahkan membuka peluang win-win melalui kerja sama eksplorasi.

Apa hasil dari Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

Hingga saat ini, sengketa Blok Ambalat belum mencapai penyelesaian final dalam bentuk penetapan garis batas maritim yang disepakati secara permanen. Dengan kata lain, secara de jure status Ambalat masih status quo dan diklaim oleh kedua negara. Namun, proses panjang negosiasi dan upaya penyelesaian yang telah ditempuh tidaklah sia-sia. Terdapat beberapa hasil dan perkembangan positif yang berhasil diraih dari upaya penyelesaian sengketa Ambalat sejauh ini:

Tercapainya Kesepahaman di Segmen Lain: Meskipun Ambalat sendiri belum terselesaikan, perundingan Indonesia-Malaysia telah berhasil menetapkan batas di segmen perairan lain di sekitarnya. Seperti disebutkan, pada Juni 2023 kedua negara menandatangani perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi (bagian utara) dan Selat Malaka bagian selatan. Keberhasilan ini mengakhiri sengketa 18 tahun di segmen tersebut, yang mana secara tidak langsung turut memperkecil ruang lingkup sengketa Ambalat. Kini fokus yang tersisa benar-benar pada area inti Blok Ambalat. Pencapaian ini penting karena memberikan kepastian hukum di sebagian besar perbatasan laut kedua negara, mengisolasi area sengketa hanya di Ambalat. Dengan demikian, cakupan masalah berkurang dan lebih terfokus, memudahkan upaya penyelesaian selanjutnya.

Menurunnya Ketegangan dan Insiden: Salah satu hasil nyata dari proses penyelesaian damai adalah meredanya ketegangan militer di lapangan dibanding era 2005. Sejak 2010-an, insiden konfrontasi kapal perang hampir tidak pernah terdengar lagi. Patroli kedua negara masih ada, namun dengan aturan keterlibatan yang lebih tertib. Nelayan Indonesia pun relatif jarang ditangkap lagi setelah prosedur komunikasi diperbaiki. Artinya, ada confidence-building measures yang berhasil diterapkan. Kedua pihak tampak menahan diri dan menghormati modus vivendi sementara: Malaysia tidak melakukan aktivitas eksplorasi di Ambalat, Indonesia pun demikian (hingga ada kesepakatan bersama). Stabilitas situasi ini merupakan hasil penting, sebab menjaga perdamaian adalah tujuan utama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini juga membuktikan kedewasaan diplomasi kedua negara dalam mengelola konflik.

Kerangka Kerja Sama Menuju Win-Win Solution: Perkembangan paling signifikan belakangan ini adalah mulai bergesernya pendekatan dari zero-sum menjadi win-win. Kesediaan Indonesia mengajak Malaysia terlibat dalam eksplorasi bersama menandakan bahwa solusi kreatif berupa pengelolaan bersama (joint development) tengah digagas. Jika rencana ini terwujud, hasil akhirnya bisa berupa perjanjian Joint Development Zone (JDZ) di Ambalat, di mana kedaulatan bisa “dikaburkan” untuk sementara demi eksploitasi sumber daya secara bersama. Model seperti ini pernah diterapkan di Laut Natuna Utara (antara Malaysia-Thailand) dan di Laut Timor (antara Australia-Timor Leste), yang bisa dijadikan contoh. Bagi sengketa Ambalat, keberhasilan memulai desk study bersama Pertamina-Petronas adalah milestone penting ke arah JDZ. Hasil konkrit yang diharapkan tentu pembagian keuntungan minyak/gas antara kedua negara secara proporsional. Dengan kerja sama, kedua belah pihak bisa menikmati manfaat ekonomi Ambalat tanpa harus menunggu tuntasnya penentuan garis batas kedaulatan. Ini jelas win-win dibanding skenario sebelumnya di mana sumber daya terpendam sia-sia.

Komitmen Politik Tertinggi untuk Menuntaskan Sengketa: Hasil lainnya adalah adanya afirmasi di tingkat kepala negara/pemerintahan bahwa sengketa Ambalat pasti akan diselesaikan. Pada pertemuan Jokowi-Anwar 2023, kedua pemimpin secara terbuka menyatakan optimisme bahwa negosiasi batas akan dituntaskan secepat mungkin secara kekeluargaan. Nada optimis serupa pernah diungkap SBY-Badawi 2009. Pernyataan politik semacam ini penting sebagai guidance bagi tim teknis negosiasi dan juga sebagai janji kepada publik. Dengan komitmen kuat dari atas, diharapkan birokrasi di bawah bergerak lebih cepat dan fleksibel mencapai kesepakatan. Hasil penyelesaian Ambalat tentunya belum terwujud kini, tetapi fondasi menuju itu sudah diletakkan oleh para pemimpin dalam bentuk visi bersama.

Pelajaran dan Peningkatan Hubungan Bilateral: Walau terdengar abstrak, salah satu “hasil” dari perjalanan sengketa Ambalat adalah terbangunnya mekanisme penyelesaian konflik bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya belajar untuk saling memahami sensitivitas isu perbatasan. Terbukti, meski bersengketa, hubungan ekonomi-sosial kedua negara tetap berjalan dan terkelola. Bahkan, dalam banyak bidang, kerja sama RI-Malaysia makin erat (misal perlindungan pekerja migran, perdagangan perbatasan, pariwisata, dll). Ini bisa disebut hasil implisit bahwa sengketa Ambalat tidak dibiarkan merusak hubungan secara luas. Justru, kemitraan yang tetap terpelihara menjadi modal untuk berkreasi dalam solusi. Kedua negara kini cenderung memandang sengketa Ambalat sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan bersama, bukan lagi rivalitas bermusuhan.

Belum Ada Penandatanganan Perjanjian Final: Di sisi lain, tentu perlu diakui bahwa belum ada hasil akhir berupa perjanjian batas laut definitif di Ambalat. Belum ada dokumen traktat atau memorandum of understanding khusus yang ditandatangani mengenai Ambalat. Dengan demikian, status final sengketa masih pending. Hasil akhir yang ideal di mata Indonesia adalah penarikan garis batas sesuai klaimnya (Ambalat ke Indonesia), sedangkan di mata Malaysia mungkin sebaliknya. Realistinya, hasil akhirnya kemungkinan kompromi di tengah-tengah. Bentuk kompromi bisa jadi berupa pembagian blok (Ambalat bagi Indonesia, East Ambalat bagi Malaysia, misalnya) atau penarikan garis batas melengkung tertentu. Apapun itu, hingga 2025 belum tercapai kata sepakat mengenai opsi-opsi tersebut.

Singkatnya, hasil sementara dari proses penyelesaian sengketa Ambalat adalah tercapainya stabilitas situasi, terbangunnya kerangka kerja sama, serta penyempitan ruang lingkup sengketa. Kedua negara berhasil mengelola konflik ini secara damai dan bahkan mulai mendapat manfaat dengan rencana eksplorasi bersama. Walaupun kesepakatan final belum ada, arah menuju resolusi positif semakin nampak. Banyak pengamat menilai, bila joint development berhasil, sengketa Ambalat dapat diselesaikan dengan model berbagi (sharing) tanpa harus ada pihak yang merasa kalah. Hasil penyelesaian semacam ini tentu akan menjadi preseden baik bagi penyelesaian sengketa perbatasan lain di kawasan.

Kesimpulan

Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan contoh kompleks dari perselisihan maritim yang dipengaruhi faktor sejarah, hukum, dan kepentingan ekonomi. Sejak muncul pada akhir 1960-an, sengketa ini telah melewati berbagai fase ketegangan hingga perundingan damai yang berlarut-larut. Indonesia membangun klaimnya atas Ambalat dengan dasar kuat: perjanjian bilateral 1969, prinsip-prinsip UNCLOS 1982, serta argumen geografis bahwa Ambalat adalah lanjutan alamiah Kalimantan dalam 200 mil laut. Di sisi lain, Malaysia mencoba menguatkan posisinya pasca memenangkan Sipadan-Ligitan, meski langkahnya memasukkan Ambalat dalam peta 1979 ditentang banyak pihak.

Sepanjang sengketa ini, Indonesia tampil tegas mempertahankan kedaulatan namun tetap menempuh jalur diplomasi damai. Berkat kesabaran dan konsistensi negosiasi, konflik terbuka dapat dihindari. Kedua negara berhasil menjaga hubungan bilateral secara dewasa, terbukti dengan penurunan insiden konfrontasi di lapangan. Di balik itu semua, terdapat taruhan ekonomi yang besar: Ambalat diyakini menyimpan sumber daya minyak dan gas bernilai puluhan miliar dolar. Dampak sengketa ini pun terasa dengan tertundanya pemanfaatan sumber daya tersebut serta kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Prospek penyelesaian sengketa Ambalat kini memasuki babak baru yang lebih konstruktif. Komitmen politik tingkat tinggi dari Jakarta dan Kuala Lumpur memberikan angin segar bahwa solusi akhirnya akan dicapai secara win-win. Pendekatan kreatif seperti eksplorasi bersama menjadi jalan tengah agar kedua negara bisa berbagi manfaat tanpa harus menunggu penyelesaian garis batas formal. Hal ini sejalan dengan asas UNCLOS yang mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan damai, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Apabila model kerja sama ini berhasil, Ambalat dapat berubah dari sumber konflik menjadi simbol kemitraan strategis Indonesia-Malaysia.

Sebagai kesimpulan, sengketa Ambalat mengajarkan bahwa penyelesaian konflik perbatasan memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen terhadap hukum internasional. Diplomasi yang berkesinambungan dan itikad baik menjadi kunci utama. Selama kedua belah pihak menghormati prinsip solusi yang adil dan menahan diri dari provokasi, jalan menuju resolusi akan selalu terbuka. Harapannya, dalam waktu dekat Indonesia dan Malaysia dapat mencapai kesepakatan final yang mengakhiri sengketa Ambalat, sehingga stabilitas kawasan terjaga dan potensi ekonomi blok tersebut dapat dinikmati bersama. Ini akan menjadi pencapaian bersejarah, memperkuat hubungan kedua negara serumpun sekaligus menjadi preseden positif bagi penyelesaian sengketa maritim di Asia Tenggara secara keseluruhan. (alkisahnews.com)

Alkisahnews.com Situs Berita Informasi Asuransi, Bisnis, Teknologi, Gadget, & Aplikasi Situs Berita Informasi Asuransi, Bisnis, Teknologi, Gadget, & Aplikasi

Alkisahnews.com Situs Berita Informasi Asuransi, Bisnis, Teknologi, Gadget, & Aplikasi Situs Berita Informasi Asuransi, Bisnis, Teknologi, Gadget, & Aplikasi